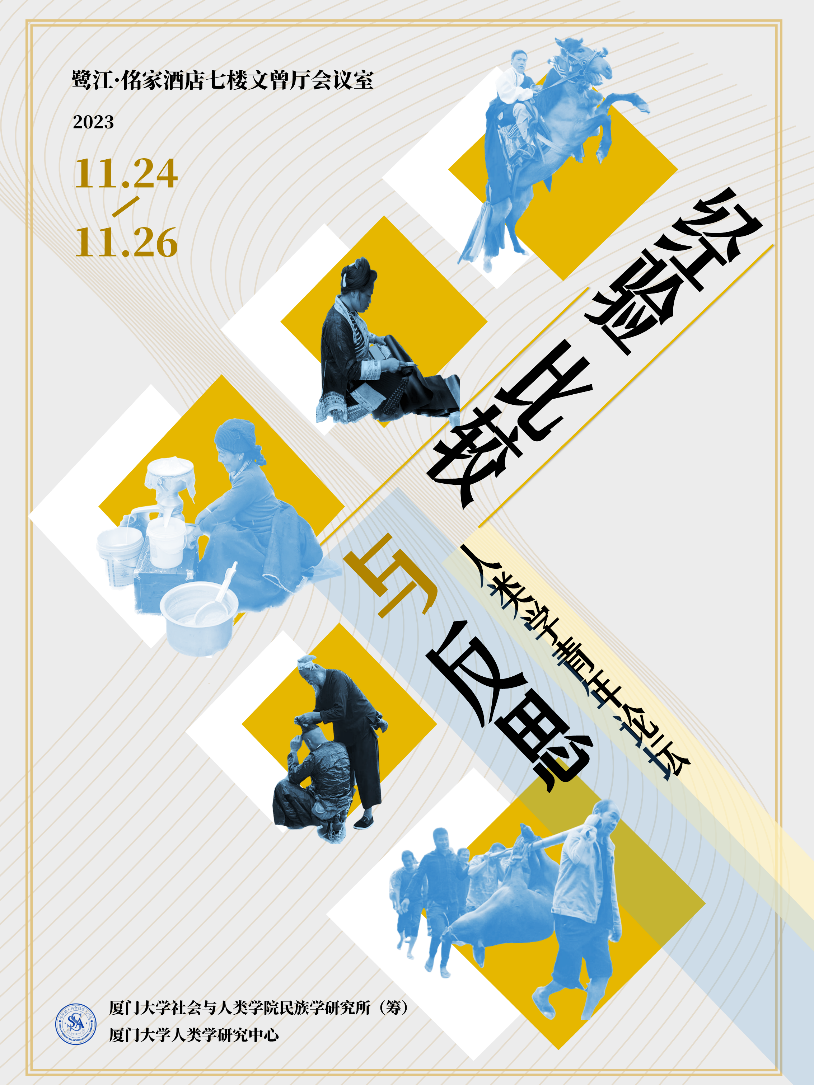

自2021年6月举办第一届,时隔两年,第二届“经验、比较与反思”人类学青年论坛于2023年11月24-26日再次召开。由厦门大学人类学研究中心、厦门大学社会与人类学学院民族学研究所(筹)主办,来自全国14所高校和科研机构的20名青年学者齐聚厦门,共同探讨经验研究和比较方法的重要性。

本次论坛按两两一组进行论文宣读,每一组发言预留40分钟的评议与问答环节,确保了每位报告人的发言内容都得到充分深入的讨论与交流。中央民族大学世界民族学人类学研究中心刘东旭副教授基于珠三角的彝族务工群体和南阳地区的维吾尔族经商群体的实地调查材料,以“差异转换”为中心概念提供了关于国家、市场和群体认同的思考。厦门大学社会与人类学院阳妙艳副教授以质性研究的方式探讨了跨国婚姻家庭中的文化融合与适应的问题。中山大学社会学与人类学学院博士生段泽丽结合对壮剧文本、唱娅王仪式与欧贵婚姻制度等的分析,考察了广西驮娘江畔那劳村的女性主义思想。四川省社会科学院助理研究员罗木散探讨了凉山彝族社会从历史上重视口头叙事传统到当代热衷集体共舞的仪式变迁。

贵州大学公共管理学院讲师兰婕围绕东南汉人乡村的“长住娘家”婚俗,就汉人亲属制度的法权特征及其与宗族、村落的关系进行了分析。中山大学助理研究员何薇展现了黔桂交界地区山林产权制度从清雍正苗疆开辟之前直至民国以来的历史演变脉络,就中国向现代国家转型过程中地方治理的变迁问题提供了新的理解。重庆大学人文社会科学高等研究所副教授王瑞静考察了哈尼族阿卡人集中呈现于拴线礼中的“孙子比老人大”的祖孙关系,由此引申出对阿卡人的福气概念与亲属世界的分析。西南民族大学民族学与社会学学院讲师胡冬雯以嘉绒的家屋社会和党坝土司为经验基础,展示了与路易·杜蒙基于印度的等级理论的比较研究。

四川大学国际关系学院李静玮副教授回溯了南亚民族研究从殖民时期到后殖民时期的范式更新,继而提供了对南亚民族学中殖民主义问题的思考。云南大学国际关系研究院副研究员钟小鑫基于缅甸的田野调查经验,在关于佛教与巫术关系的探讨中提出了道德、族群与政治的三重隐喻。厦门大学社会与人类学院博士后刘彦东以陇中陇湾村的社火仪式为中心,将农事与节庆置于乡土生境中进行分析,提供了关于社会和自然周期的认识。云南大学民族学与社会学学院副教授叶黑龙围绕男性世系为中心的“給腿”传统和“姐妹团”“娘家团”的集体活动等,生动地展示了佤族村落的民族志细节,提供了关于亲属关系传统规则和新兴实践表达的思考。

厦门大学社会与人类学院博士后张玲玲以浙中Z村为个案,基于良善人类学视角探讨了农民工“出走”再“回归”的过程,尝试“以家为本”来拓展“美好生活”的概念。哈尔滨工程大学社会学系尹韬副教授根据吴宇森电影《喋血双雄》中“正与邪”的启发,提供了对社会类型与个体生命的人类学议题的反思。西藏大学中华民族共同体研究院桑德杰布副教授基于《与狼共度》与《狼图腾》两个文本,以因纽特人和蒙古人的“人狼关系”为镜提供了对现代社会和现代人的生态观念的反思。云南民族大学社会学院讲师庄柳从红河哈尼族农业文化遗产村寨的新兴土地实践出发,做出了为边疆少数民族社会的农业现代化问题找寻出路的努力。

中山大学历史系博士后吴宜宣以睡虎地秦简等出土文献为基础,展示了对秦代“公祠”与“王室祠”的再考察。云南大学民族学与社会学学院博士后涂翔根据谭拜尔与萨林斯的王权研究的启发,通过考察西双版纳的勐泐王权形态提供了他对东南亚王权研究的独到见解。中国艺术研究院讲师侯学然以格尔茨的爪哇研究为中心,结合李伯重、黄宗智等人的相关研究,探讨了后殖民、内卷化与人口压力的议题。上海大学社会学院讲师苏婉基于对赫伊津哈的游戏理论的梳理,强调了赫式理论对过度竞争等现代性难题具有的启示意义。

本次论坛的最后设置了一场圆桌讨论,诸位参会者再次就会议主旨进行了卓有成效的探讨,并且真诚地分享了各自在研究过程中的心路历程,表达了对民族学人类学学科的未来发展的期许。